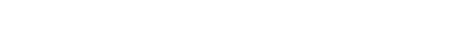

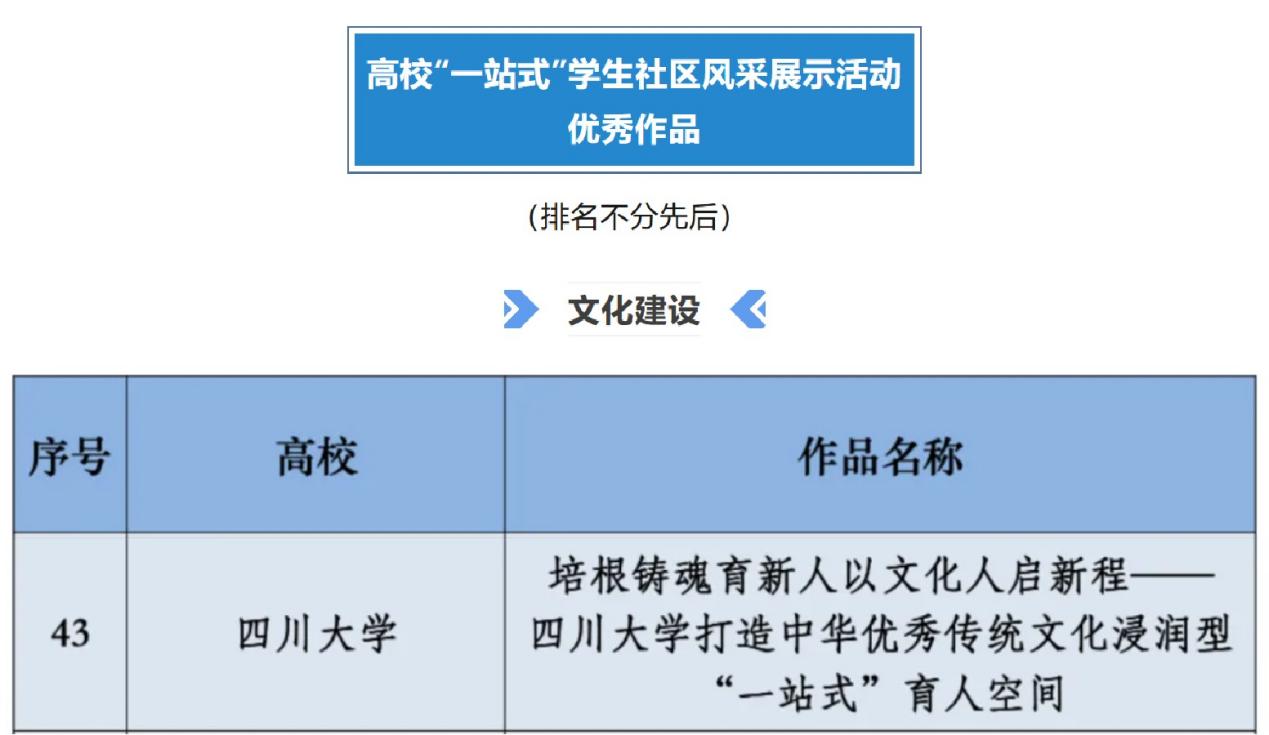

近日,教育部思想政治工作司公布2025年度全国高校“一站式”学生社区风采展示活动优秀成果名单。经高校推荐、专家评审等环节,四川大学推荐报送的4项成果分别入选“队伍入驻”“文化建设”“数字赋能”“条件保障”版块优秀成果。四川大学已连续三年共10项作品入榜高校“一站式”学生社区风采展示优秀成果,不断刷新“川大”范式学生社区“成绩单”。现将本年度入选作品展示如下。

四川大学深入贯彻落实习近平文化思想,将传承创新中华优秀传统文化作为高校自觉担负新时代文化使命的重要载体,融入立德树人根本任务,贯通人才培养全过程、教育教学各环节,与“一站式”学生社区建设有机结合,通过打造社区精品文化课程,深耕社区文化活动,开展特色社会实践等,打造中华优秀传统文化浸润型“一站式”育人空间,在青年学生中多措并举广泛普及中华优秀传统文化教育,不断增强青年学生的文化自信和民族自豪感。

一、打造精品文化课程,搭建“全员化”普及平台

学校把“具有深厚人文底蕴”作为人才培养目标之首,深入学生社区讲授精品文化课程,将学生社区构建为独具川大特色的文脉浸润育人场域,推动青年学生从文化传承的“接受者”向“传播者”迈进。名师大家讲学。通过“国学讲坛”,邀请到包括我国著名的敦煌学家、文学史家和佛教学家项楚先生等校内外名师大家面向社区学生开展国学知识普及讲座,用具备科普性、趣味性和学术性的范例,在传统文化和青年学生之间架起沟通桥梁,“国学讲坛”每年开展8场,至今已覆盖25万余人次。非遗传人授课。多次邀请国家级、省级、市级非物质文化遗产传承人、全国著名手工艺人等优秀校外教师开展理论授课,为学生分享羌绣、竹编、皮影等非物质文化遗产的文化精髓,并带领学生亲自体验手工制作,展示“挑一压一”等精湛技巧,手把手传授非遗技艺,从不同维度拓宽学生对中华优秀传统文化的认知视界。制作云端课程。学校同步拍摄“传承的力量·中华优秀传统文化精品视频”系列线上课程,进一步展现了优秀传统文化所蕴含的中国智慧与精神,系列视频点击量突破3万。社团联动培训。学生社团定期组织开展社区传统文化培训活动,涉及古筝、古琴、京剧、相声等门类,每年覆盖学生6000余人次。

图1 打造精品文化课程,搭建“全员化”普及平台

二、深耕社区文化活动,筑造“沉浸式”体验空间

依托“一站式”学生社区,深入开展系列中华优秀传统文化特色体验活动以及学院特色文化艺术项目、“风舞川大”舞蹈大赛等精品社区文化活动,营造浓厚的中华优秀传统文化氛围,筑造“沉浸式”青春成长赋能空间,推动青年学生从传统文化教育的“客体”向“主体”转变。精心打造国学体验盛宴。整合校内外美育资源,共同打造集知识性、趣味性、体验性、实践性为一体的传统文化教育品牌项目“陌上花开”国学月,并受邀作为四川大学国际课程周期间的品牌活动,深受外籍师生喜爱,为中华优秀传统文化的国际传播与交流贡献力量。连续3年开展学生社团“传统文化周”活动,先后涌现出了京剧折子戏展演、皮影沙龙、国学茶话会等一系列品牌活动。“古韵川大”中华优秀传统文化特色体验活动组织社区学生开展了“穿汉服”“绣香囊”“做月饼”“投壶”等形式丰富的体验项目。多维彰显学院特色文化。全校各学院长期打造了一批独具特色的中华优秀传统文化品牌活动,例如哲学系“安仁游艺”传统人文艺术雅集、华西公共卫生学院“体验空竹,走进非遗”活动等,有针对性地在学生社区展开更具特色的中华优秀传统文化教育。创新演绎传统文化经典。学生通过参与“凤舞川大”舞蹈大赛,将唐宫之韵、敦煌之美等传统文化融于舞蹈,演绎中华优秀传统文化的魅力,体现传统文化的传承与创新。

图2 深耕社区文化活动,筑造“沉浸式”体验空间

三、构建文脉浸润场域,创新“共享式”传承模式

以“春天诗会”为纽带,创新打造“创作-展陈-研讨-演绎”的文脉浸润场域,让中华优秀传统文化在青年群体中焕发新生。以赛促创,激发青年创作活力。通过原创诗歌征集评选活动,激发文理工医各学科3200 余名青年学子的创作热情,共收获超 5000 件原创诗歌作品,成为青年表达自我、传承文脉的独特载体。以展鉴史,触摸诗歌历史脉络。依托“刘福春中国新诗文献馆”,举办诗歌文化普及展览,集中展示诗刊、诗报、诗论集等珍贵史料,组建专业学生志愿讲解队,通过生动讲解,带领师生沉浸式感受诗歌文化的深厚底蕴与发展历程。以论汇智,共探诗歌文化魅力。由成都市委宣传部指导,联合成都市文联、纸鸢书院主办共话诗歌沙龙,邀请国家一级作家、90 后诗人代表、《诗刊》主编等重磅嘉宾,在学生社区与青年学生面对面交流,引领青年亲近中华优秀文化。以演传韵,弘扬经典文化内涵。开展经典诗歌演绎朗诵活动,鼓励青年学生以朗诵、戏剧、歌舞等多元形式展现诗歌内涵。学生从 “本我” 视角出发,在表演中回溯诗歌文化的起伏脉络,推动传统文化教育入脑入心,显著提升教育触达效能。

图3 构建文脉浸润场域,创新“共享式”传承模式